滴滴的42小时:深夜停运一周到底是怎么回事?

文章来源: 2018-09-18 点击次数:

“为什么监管部门在涉嫌反垄断的时候,你没有作为?”上述人士说,今天滴滴已然占据了中国网约车市场90%以上的份额,治理滴滴就变得非常复杂、麻烦。

监管两难

所有人都要为今天这个巨兽的出现承担一部分责任。”光靠媒体的口诛笔伐是无法解决根本问题的,最终需要的还是监管的智慧和整个社会治理体系的完善

“综合来看,滴滴未来的价值如何,监管有一票否决权。”天风证券在《滴滴危机事件点评,未来值多少钱?监管一票否决!》这份研究报告中指出。

“网约车市场发展太快了,政府在监管和执法上,跟不上进度。谁来管?怎么管?尺度怎么把握?这里面配套是要跟进的。”上述网约车市场资深从业者说。《财经》9月3日的报道《滴滴顺风车杀人案背后的“灰色”乱象》一文指出,这起事故亦暴露“整个网络平台交通安全的系统设计问题”。

一位法学专家称,城市内的运输交通、公共交通原本属于建设部,出租车原本属于公安部的交管局管理,在大部制改革之后,并入了交通运输部。如果将网约车类比于出租车管理,其产业监管权限归入了交通运输部的新设运输服务司,但营运车辆和从业人员,尤其是司机等方面的监管,交通部和公安部仍然有共管的层面。

运输管理归入交通部,直接后果是作为一个只拥有行政许可权力的部门,交通部实际上对这个新兴产业没有执法权——某种程度上,除了吊销执照这种处罚,其余能力有限。但是,在纵向分权上,交通部本身实际上只是制定政策、法规,从事业务指导,而实际的权力掌握在地方部门,尤其是城市之中。“这个事情深挖的话,就是监管分权体系的一团乱麻。”他说。

在交通部牵头十余个部门“入驻式检查”后,9月10日,交通运输部、公安部联合发布了《关于进一步加强网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理的紧急通知》,要求加强网约车和顺风车司机的背景核查,12月31日前全面清退不符合条件的车辆和驾驶员,实现网约车平台公司、车辆和驾驶员合规化。

规模化是滴滴的护城河,也是它合规的痛点。不同于神州、首汽这类人车大体合规的B2C网约车模式,滴滴、易到这类接入大量私家车平台的C2C网约车模式很难做到全部合规。有互联网分析人士用天猫和淘宝比喻两种模式。

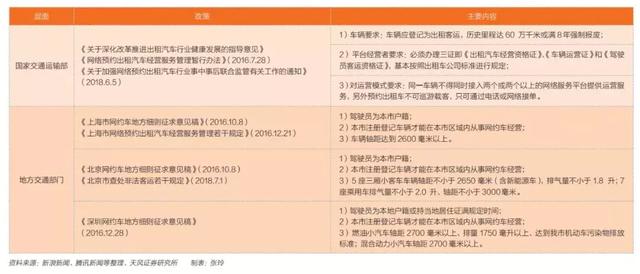

网约车领域目前的主要规范是,2016年7月28日交通运输部出台的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》,以及2016年底北上广深等城市先后公布的《网约车地方细则征求意见稿》。

表2:交通运输部及各地政府网约车行业最新政策解读

其中,《意见》和《办法》要求网约车辆应登记为出租客运,历史里程达60万公里或满8年强制报废,且平台经营者必须办理三证,即《出租汽车经营资格证》《车辆运营证》和《驾驶员客运资格证》,基本按照出租车公司标准进行规定。《征求意见稿》则更加细致和严格,京、津、沪司机必须要满足本地户籍,并在车辆的排量、轴距等方面加以限制。

对于北京、上海对户籍的要求,神州优车副总裁臧中堂认为“有些过于苛刻”,他呼吁能降低这方面的要求。一位神州司机曾对《财经》记者说,“北京大爷不愿意干”,内部一般北京人的KPI完成度最低。

但一位首汽约车高层人士对《财经》记者表示,网约车是劳动密集型行业,做户籍管理是因为要把网约车放到整个城市交通和人口管控的大背景去看。未来国际一线城市一定是发展公共交通为主,限制私家车、网约车等。

大屏互动

大屏互动 网络营销

网络营销 标志设计

标志设计 网站建设

网站建设

陕公网安备 61030202000260号

陕公网安备 61030202000260号 工商网监电子标识

工商网监电子标识